【BtoBマーケティング】BtoB製造業がマーケティングに取り組むべき理由とその背景

製造業では「良いモノを作れば自然と売れる」「営業活動さえしていればマーケティングなど不要」という考え方が根強く存在してきました。しかし近年、市場環境や顧客行動の変化により、製造業においてもマーケティングの重要性が飛躍的に高まっています。本記事では、なぜ従来製造業でマーケティング不要と考えられてきたのか、その前提が変わりつつある背景と、BtoB製造業が今マーケティングに取り組むべき理由について解説します。

目次

1. 製造業ではなぜ「マーケティング不要」と考えられてきたのか

製造業、とりわけBtoB分野では長らくマーケティング軽視の風潮がありました。その背景には以下のような理由が考えられます。

- 製品と営業力への過信:

高度成長期から長年、「良い製品を作れば顧客は付いてくる」という信念のもと、品質向上や生産効率に経営資源を集中し、販路開拓は営業担当者の個人の努力に委ねられてきました。組織として体系的に「売れる仕組み」を構築するマーケティング活動は意識されないことがほとんどで、多くの企業で専門のマーケティング部門すら存在しなかったのです。 - マーケティングの意識と知識不足:

歴史ある製造業ほど、経営層が技術畑出身で占められており、マーケティングを体系的に学んだ経験が少ない傾向があります。経営トップ自らが「マーケティングよりモノづくりが大事」という価値観を持ち、顧客ニーズの把握や市場調査よりも製品開発・生産改善を優先してきたため、組織としてマーケティングに取り組む文化が育ちにくかったのです。 - 取引慣行と既存顧客への依存:

日本の製造業は長年の取引先との信頼関係や系列・サプライチェーンによって受注が安定していたケースも多く、新規顧客開拓の必要性が感じにくい環境もありました。「既存の付き合いで十分」「飛び込みの新規開拓は営業の仕事」という考えから、広告宣伝や市場開拓の専門活動は敬遠されがちでした。

以上の理由から、多くの製造業ではマーケティングは「縁遠いもの」と見なされてきたのです。

しかしこうした前提は、昨今の事業環境の変化によって大きく揺らぎ始めています。

2. 製造業を取り巻く環境変化

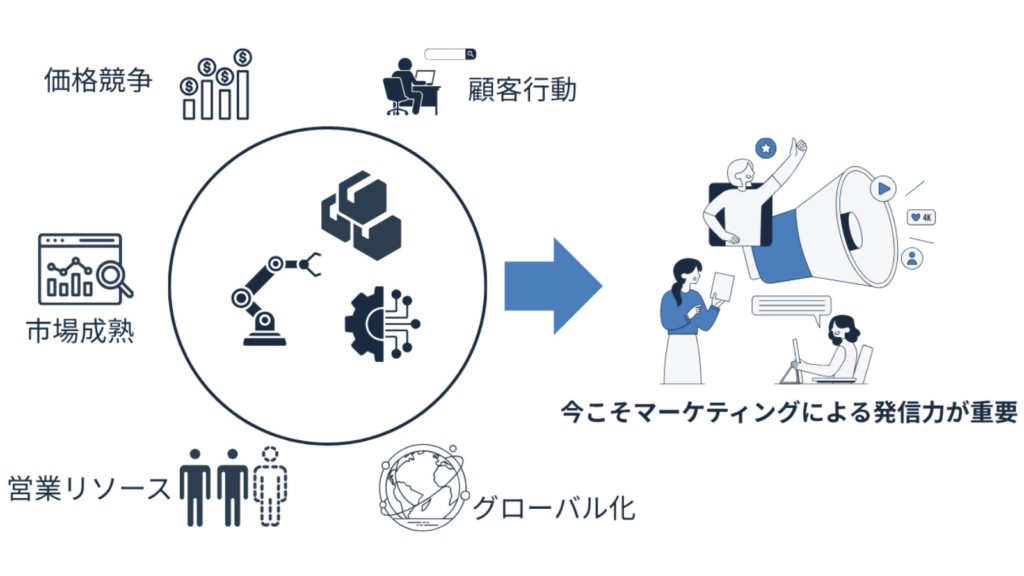

今、製造業を取り巻くビジネス環境はかつてないスピードで変化しています。マーケティングが必要とされる背景として、主に以下のような環境変化が挙げられます。

- 市場の成熟化と需要停滞:

国内市場は成熟し、新規需要の伸びが鈍化しています。多くの分野で製品の同質化が進み、顧客にとってどの会社の製品も違いがない状態になりつつあります。その結果、製造業各社は限られたパイの中で顧客を奪い合う状況に直面しています。新興国の台頭もあり、「作れば売れる」時代は完全に終わりを迎えています。 - 価格競争の激化と収益圧迫:

供給過多や安価な海外製品との競合により、価格競争が激しくなっています。単に安さだけで選ばれる消耗戦に陥れば利益率は低下し、企業存続も危ぶまれます。価格以外の価値で勝負し適正な利益を確保するためには、自社の強みを発信し差別化するマーケティング戦略が不可欠です。 - 人材不足と営業手法の限界:

少子高齢化による人手不足は製造業にも深刻です。営業人員も潤沢でない企業では、従来型の足で稼ぐ営業だけでは新規開拓に限界があります。加えて近年はコロナ禍を契機に対面営業や展示会など従来手法の制約も経験しました。リモートワークの普及で電話や訪問で担当者にアプローチしづらくなるなど、デジタルを活用しない営業は成果に結び付きにくい状況です。 - 顧客ニーズの多様化・購買行動の変化:

技術の高度化に伴い顧客が求めるソリューションも多様化しています。一方、デジタル技術の発展により顧客の情報収集方法や購買プロセスも大きく変化しています。企業の購買担当者はまずネット検索や専門サイトで情報収集し、十分に調べた上で候補企業と接触するようになりました。もはや最初の接点は営業マンではなくWebサイトやオンライン情報なのです。 - グローバル化による競争の拡大:

海外市場の成長や海外企業の参入により、競争相手は国内企業だけではなくなりました。日本企業も海外展開を図る場合、現地で自社を知ってもらうための情報発信が必要ですし、逆に国内市場でも海外企業と対等に戦うにはブランド力や発信力で劣らないようにする必要があります。

以上のように、市場環境の変化と顧客行動のデジタルシフトが進む中で、従来通りの営業手法や待ちの姿勢では機会損失が大きくなる一方です。こうした背景が、「製造業にもマーケティングが必要ではないか?」という問題提起につながっています。

3. なぜ今こそマーケティングが必要なのか

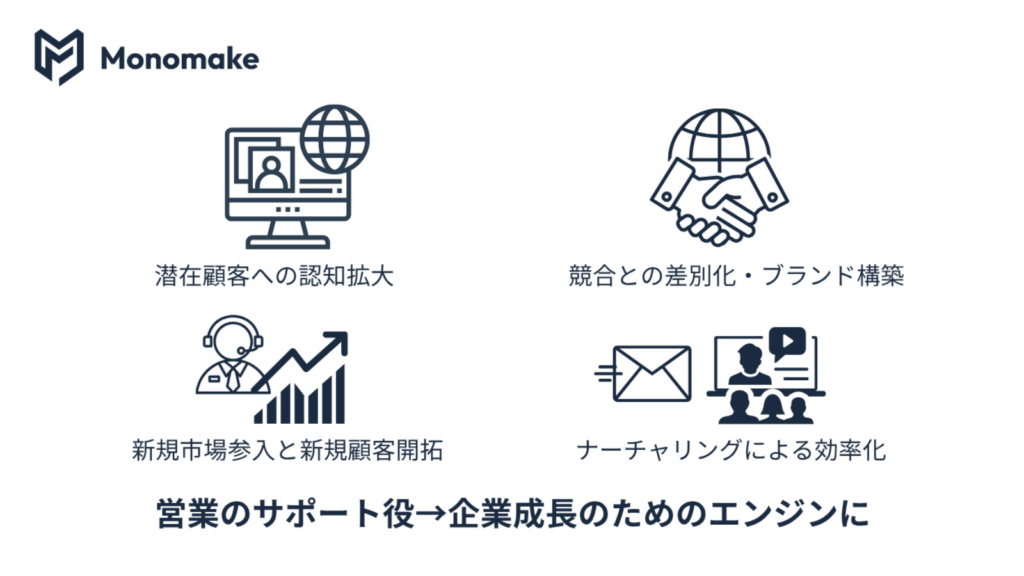

上述の環境変化を踏まえ、製造業においてもマーケティングに本格的に取り組む必要性が生まれています。具体的には、次のような理由からです。

- 潜在顧客への認知拡大が不可欠:

優れた製品や技術を持っていても、それが市場に知られていなければ選ばれようがありません。かつては特定の業界内で口コミや取引関係で知られていれば十分でしたが、新規顧客を得るには自社の存在と価値を広く認知してもらう活動が必要です。特にインターネット上で情報収集する現在の顧客にリーチするには、Webサイトやオンラインコンテンツで自社を見つけてもらう仕組みが重要です。実際、「BtoB購買プロセスの84%は営業担当と接触する前に決裁者が購買を決定づける情報に触れている」との2024年の調査結果もあり、顧客は営業と会う前に勝負をつけているケースが増えています。マーケティング活動でオンライン上の露出を高め、潜在顧客にまず候補に入れてもらうことが不可欠なのです。

参考(https://www.demandgenreport.com/blog/6sense-research-84-of-b2b-deals-are-decided-before-marketers-even-know-about-them/8145/) - 他社との差別化とブランド構築:

価格競争に巻き込まれないためには、「なぜ貴社から買うべきか」を明確に示す必要があります。マーケティングを通じて自社の強みや独自の価値を発信・見える化することで、顧客に選択の理由を提供できます。例えば、「高い技術力」「柔軟なカスタム対応」「徹底した品質管理」など、自社ならではの価値を発信し続けることで、市場におけるブランド力が醸成されます。ブランドはBtoBにおいても重要で、無名の企業よりも知名度や信頼感のある企業に発注したいと考えるのが人情です。マーケティングはそのブランド構築を支援し、結果的に価格以外の軸で競争できる土台を作ります。 - 新規顧客開拓と販路拡大:

既存顧客だけに依存する経営はリスクが高く、また成長のためには新規顧客の開拓が欠かせません。マーケティングの大きな目的の一つは見込み顧客(リード)の獲得です。従来型の飛び込み営業や紹介に頼るだけでなく、ウェブサイト経由の問い合わせや資料請求、ウェビナーや展示会でのリード収集など、計画的・継続的に新規見込み客の母集団を増やす活動が必要です。マーケティング施策を通じて得たリードは、その後営業活動によって商談・受注につなげられます。言い換えれば、マーケティングが営業の入口を広げ、母数を増やす役割を果たすのです。新規開拓を持続的に行う仕組みがあれば業績の底上げが期待できます。 - リードナーチャリング(顧客育成)による効率的な販売:

BtoB製造業では検討期間が長期化する商談も多く、タイミングが合わずすぐには受注に至らない見込み客も数多く存在します。マーケティングは、一度接点を持った見込み客に対して定期的に有益な情報提供(メールマガジンや技術ブログ、事例紹介など)を行い、関係性を育成して購買意欲が高まるのを待つという役割も担えます。こうしたリードナーチャリングを行うことで、営業担当者が追い切れない長期案件もフォローし、機会損失を減らすことができます。顧客に「御社の情報発信はいつも参考になる」と感じてもらえれば、いざニーズが顕在化した際に真っ先に声がかかるでしょう。

以上のように、マーケティングは認知拡大から差別化、新規開拓、そして商談化の効率向上まで幅広い効果をもたらします。「営業のサポート役」に留まらず、企業成長のエンジンとして機能し得るのです。今こそ重い腰を上げ、マーケティングに取り組むことが大事だと言えるでしょう。

4. 製造業(BtoB)におけるマーケティングの具体的な役割

では、製造業の企業内でマーケティング部門(あるいは担当者)が果たすべき具体的な役割とはどのようなものでしょうか。主なものを挙げると以下の通りです。

- 営業支援(セールス・イネーブルメント):

マーケティングは営業に継続的に案件(見込み客)を供給し続ける」ことが重要です。特に中小企業では営業担当者が既存顧客対応で手一杯になり、新規開拓に割ける時間が限られます。そこでマーケティングが興味喚起から情報提供まで前段を担い、商談のきっかけとなるリードを創出して営業に引き渡す仕組みを作ります。例えばウェブからの問い合わせや資料ダウンロード、セミナー参加者などを集め、見込み度の高い案件から営業が追客するようにすれば、営業リソースを効率的に配分できます。 - 情報発信・コンテンツ提供:

製造業の強みである技術やノウハウも、発信しなければ宝の持ち腐れです。マーケティング部門は自社の専門知識を生かし、市場や顧客の課題解決に役立つ情報を積極的に発信します。例えば製品の活用事例や技術解説記事、業界動向レポートなどのコンテンツをウェブサイトやメールマガジン、SNSで定期的に公開することで、自社への信頼感を醸成できます。特にコンテンツマーケティングは有効で、事例紹介や技術ノウハウをコンテンツ化して配信すれば新規リード獲得に繋がるだけでなく、取引前の信頼構築にも寄与します。 - ブランド構築と差別化メッセージの発信:

マーケティング部門は自社のブランドストーリーやタグライン(端的なメッセージ)を策定し、一貫して市場に発信する役割も担います。BtoB企業ではありますが、「高品質で信頼できる○○の○○会社」といったブランドイメージを確立することは中長期的な競争力となります。展示会のブースデザインから会社案内、ウェブサイトのトーン&マナー、SNSでの発信内容に至るまで、統一したメッセージで自社の価値観や強みを印象付けることが大切です。それによって顧客の記憶に残り、いざという時に候補に上がる存在となれるでしょう。 - 市場・顧客ニーズの収集と分析:

マーケティングは双方向コミュニケーションを通じて市場の声を社内にフィードバックする役割もあります。ウェブ上でどんなキーワードで自社サイトに訪問があるか、どのコンテンツに反応が良いか、展示会やSNSで顧客からどんな質問が多いか――こうしたデータを分析すれば、顧客ニーズや業界のトレンドが見えてきます。その情報は新製品開発やサービス改善、さらには営業戦略の見直しにも役立つでしょう。マーケティング活動を通じてデータに基づく経営判断がしやすくなる効果も期待できます。

以上が主な役割ですが、このようにマーケティングは営業を影から支えるだけでなく、情報発信により市場をリードし、自社ブランドを高め、さらに市場の知見を集めるなど多岐にわたる価値を提供します。製造業の企業にとっても、マーケティング機能を持つことはもはや競争戦略上の必須要件といえるでしょう。

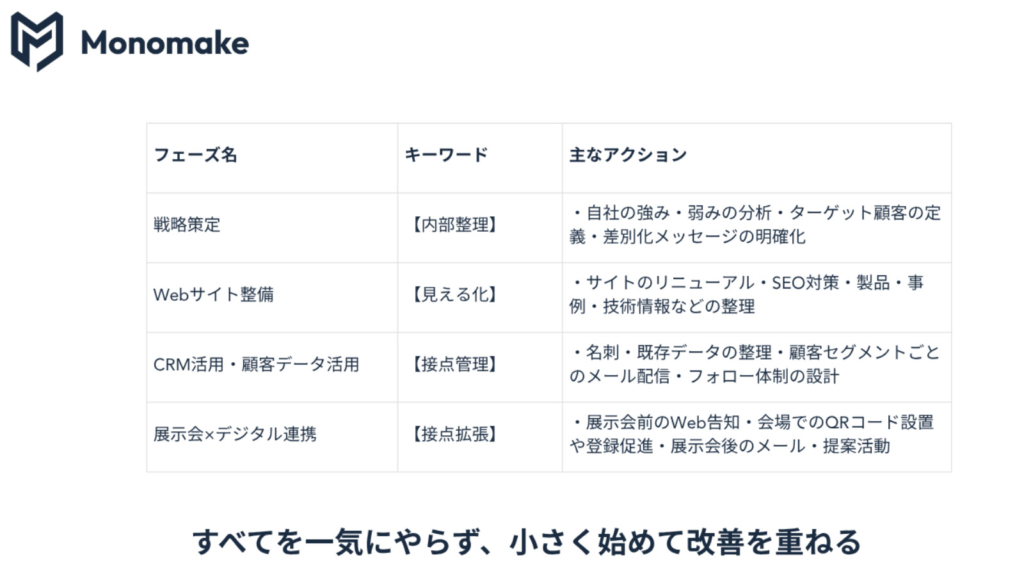

5. BtoB製造業のマーケティング、どこから始めるべきか

「重要なのは分かったが、具体的に何をすればいいのか?」――初めてマーケティングに本格着手する製造業の経営者の方には、まず次のような基本施策から始めることをおすすめします。

- マーケティング戦略の策定:

自社の強み・弱み(技術力、品質、対応力など)を整理し、顧客の課題やニーズを洗い出します。併せて、競合分析を行い、自社の差別化ポイントを明確化します。次に、誰に売るのか(ターゲット市場・業界・企業規模・担当者像)を定義し、訴求すべき価値提案(バリュープロポジション)を整理します。こうした情報をもとに「何を・誰に・どうやって届けるか」という基本方針を決めた上で、WebサイトやCRMなどの施策設計に進みます。 - 自社ウェブサイトの整備・強化:

マーケティングの出発点は自社のホームページです。見込み顧客が最初に目にする「顔」ともいえる存在であり、24時間働く営業マンとも言えます。まずは自社サイトを見直し、自社の提供価値や強みが一目で伝わる内容に更新しましょう(製品情報だけでなく導入事例や技術解説、解決できる課題なども網羅)。またスマートフォン対応や問い合わせフォームの整備、SEO対策による検索で見つけてもらいやすくする工夫も重要です。ウェブサイトが充実していない企業はこの段階で候補から外されかねません。逆に言えば、分かりやすく魅力的なサイトを持つことはそれだけで商機を増やすことになります。まずは自社サイトの充実こそマーケティングの第一歩です。 - 顧客データの活用とCRMの導入:

過去の取引先リストや展示会で集めた名刺など、社内に蓄積された顧客データは宝の山です。これらを活用して、既存顧客のフォローや見込み客へのアプローチを強化しましょう。例えば、顧客を業界や規模ごとにセグメントし、それぞれに響く提案内容を検討する、あるいは休眠顧客に対し定期的に近況報告や新製品情報を送るなどの施策が考えられます。可能であればCRM(顧客関係管理)システムを導入し、顧客情報や商談履歴を一元管理すると効果的です。CRM上で顧客ステータスやフォロー状況を見える化すれば、営業とマーケティング双方で誰にいつ何をすべきか共有でき、抜け漏れのないアプローチが可能になります。限られた顧客接点を最大化するためにも、データに基づく顧客管理とコミュニケーションを始めてみましょう。 - オフライン施策とオンラインの組み合わせ(展示会の有効活用):

伝統的な展示会・見本市への出展も、製造業にとって重要なマーケティング機会です。ただし現代ではオフライン施策単独では不十分ですので、オンライン施策と組み合わせて効果を最大化しましょう。具体的には、展示会出展前に自社サイトやSNSで出展情報や見どころを告知し、ブース来訪を促進します。会場では単に名刺交換するだけでなく、自社サイトのQRコード付き資料を配布したり、その場でメールマガジン登録を促したりしてオンラインで継続フォローできる仕掛けを用意します。展示会後は獲得したリードに対してお礼メールを送り、関連資料の提供や個別相談の提案を行います。こうした展示会→デジタルフォローの連携により、一過性で終わりがちな展示会をリード獲得・育成の起点として活用できます。最近ではオンライン展示会やウェビナーも増えているため、自社のターゲット層に合わせて参加を検討すると良いでしょう。オフラインとオンラインをうまく繋ぐことで、マーケティング効果を倍増させることが可能です。

最後に、マーケティング施策は一度にすべて完璧にやろうとせず、小さく試しながら改善を重ねることが大切です。限られたリソースの中で成功体験を重ねていくことで、『自社のスタンダード』を作り上げていきます。

まとめ:製造業においてマーケティングは「攻めの経営」の鍵

かつて「製造業にマーケティングは不要」と言われたのは、安定成長期の成功体験に基づく一種の神話でした。しかし時代は変わり、マーケティングは製造業にとっても競争優位を築く上で欠かせない武器となっています。市場環境の変化に対応し、自社の強みをしっかり発信していくことは、価格競争に陥らず持続的に成長するための「攻め」の経営戦略です。

もちろん中小製造業にとってマーケティングに割ける人材・予算は限られているかもしれません。しかし、だからこそ創意工夫次第でマーケティングに取り組めば競合他社に勝つチャンスが大きいとも言えます。

マーケティングを味方につけることが、これからの製造業の飛躍に向けた鍵となるはずです。 その最初の一歩を『モノマケ』と踏み出すことをご検討いただけますと幸いです。